Nuestra historia

La película tailandesa Eternity (Sivaroj Kongsakul, 2010) (1) se abre con un plano estático de varios minutos, en que tan solo vemos un motorista cruzando una campiña de un lado a otro, sin rumbo fijo. Cualquier festivalero o lector familiarizado con ensayos sobre los hijos bastardos de Godard captará la declaración de intenciones que implica este comienzo. Aunque tras un visionado de lo que sigue podríamos ubicarlo sin problemas en la tradición del género de fantasmas —mundial y local—, el público al que se dirige la obra y esta escena en concreto nos remiten a inquietudes más sencillas de identificar. Hablamos de una sensibilidad entumecida por lo autoral, de corrientes generadas y recogidas en los mismos circuitos críticos, de pasos a nivel con garita entre el cine comercial y el comprometido con otras taquillas. Mientras deja transcurrir el resto del metraje, uno se pregunta ¿era esto lo que celebrábamos hace más de diez años, cuando vivimos el boom del cine asiático?

El estreno en salas de Titanic 3D nos brinda una oportunidad inmejorable para conectar con nuestro pasado como espectadores. La comunión de varias generaciones frente a la gran pantalla en 1997 amparada por James Cameron —cuales Na’vi de su Avatar (2009)— se refleja hoy en su percepción como una experiencia personal que llegamos a interiorizar. La pregunta «¿cómo viviste el estreno de Titanic?» se recibe con igual naturalidad que «¿qué estabas haciendo cuando cayeron las Torres Gemelas?», lo que no ocurre con El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey (Peter Jackson, 2003) ni sucederá con Los vengadores (Joss Whedon, 2012), por mencionar dos de los mayores taquillazos del periodo posterior. De hecho, la pérdida de calado en la sociedad del blockbuster no es ajena a que el ideal de ficción cinematográfica, sublimado en Titanic, quedara refutado por la foto estática de la realidad que nos dejó el 11-S.

Sin detenernos en las causas exactas, a lo largo de estos años el audiovisual se ha prodigado en señales que apuntan a la desaparición de un paradigma sin sustitutivo a la vista. En otros artículos ya traté sobre estos síntomas, (2) por lo que me limitaré a enumerar los que nos atañen: en los 2000 nos topamos con la indefinición formal y expresiva de las sagas inauguradas por Transformers (Michael Bay, 2007) o Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra (Gore Verbinski, 2003); la desconfianza en el sistema implícita en el auge del cine de superhéroes, las superproducciones catastrofistas de Roland Emmerich o las violentas reacciones gibsonianas de La Pasión de Cristo (2004) y Apocalypto (2007); la disolución de la identidad individual pareja a la crisis de expectativas a nivel colectivo, como ilustran El curioso caso de Benjamin Button (David Fincher, 2008), el fantástico existencial de M. Night Shyamalan o los espantajos histriónicos de Tim Burton; por último, y quizá derivada de lo anterior, en los trabajos coetáneos de Clint Eastwood se observa una revisión del ideal patriótico, así como en el Munich de Spielberg (2005) o en el activismo de George Clooney en sus facetas de actor (Michael Clayton [Tony Gilroy, 2007]) y director (Buenas noches, y buena suerte [2005]).

Al tratar de evaluar el reflejo que Hollywood nos devuelve de la contemporaneidad, la distancia que empezamos a tomar respecto a este periodo —tan bien acotado por los dos revientataquillas de James Cameron mencionados— nos muestra un vagón de cola desenganchado del tren de la Historia. Las tomas nerviosas y volátiles de Paul Greengrass o J.J. Abrams, que algunos asociarían a la identidad visual de los 2000 (o «años nada», que diría Jordi Costa), son subsidiarias de una realidad que ha provisto de símbolos más rotundos el imaginario de la década: nada como Guantánamo representa su carácter reactivo y a la vez falto de concreción, el anhelo de un orden que únicamente puede materializarse aislado del caos exterior y, de paso, de nuestra humanidad.

Entretanto, los horizontes asiáticos descubiertos en la eclosión de Internet y el mercado del DVD capturaban la atención de muchos cinéfilos, permeables a los lenguajes —entonces percibidos como rupturistas— con que la globalización tejía su propio discurso. Lo que Apichatpong Weerasethakul, Wong Kar-wai o los partícipes de la Nueva Ola taiwanesa aportaban era un distanciamiento creativo respecto a un mainstream impotente para dar forma al devenir colectivo; filmes-bisagra entre épocas de la talla de Deseando amar (In the Mood for Love, 2000) del citado Wong, Millennium Mambo (Hou Hsiao-hsien, 2001) o Kairo (Kiyoshi Kurosawa, 2000) obedecían a una mirada certera acerca del presente en que fueron concebidas.

Ahora bien, ahorrándonos ditirambos innecesarios a estas alturas, la alta valoración crítica que merezcan sus autores no es óbice para cuestionar su contribución al articulado cultural de nuestro tiempo. Antes que contradecir la deriva hollywoodense, el triunfo de las nuevas olas asiáticas radicó en construir sólidos discursos de autor sobre las mismas tendencias globales, empleando para ello recursos de gran fuerza expresiva. (3) En otras palabras, el positivismo antropológico, los sueños colectivos y la rotundidad de las formas del cine popular de los 90 continuaban sin heredero en Asia y Occidente, y así seguirían si de Kongsakul o sus mecenas europeos dependiera. Pero siempre hay excepciones que confirman la regla.

Mirando al paralelo 38

A diferencia del cine japonés de los últimos años, entre la cultura pop y las estructuras tradicionales de las que la primera brota como hierba entre adoquines; del chino, entre las superproducciones propagandísticas y la denuncia documental a su sombra; o del taiwanés, entre la percepción de su historia y su espectro desvaído a través las continuas transformaciones socioeconómicas; el surcoreano presenta un cine comercial fuertemente cohesionado, en su variedad temática y de géneros, por lo que podríamos llamar un principio de realidad. En palabras de Roberto Cueto, el espectador encuentra «[...] una amplia gama de manifestaciones del dolor—tanto físico como moral—, de una herida nacional cuya sangre y contusiones se filtran a través de la impermeabilidad genérica.» (4)

Más que una herida, Corea del Sur sufría un politraumatismo a pocos años de acabar el milenio. Afectados por la crisis asiática del 97, los chaebol o grandes conglomerados empresariales que sostenían el tejido económico padecían un fuerte apalancamiento (financiación de la inversión a largo plazo con deuda a corto), sin que se concretase una intervención por parte del gobierno responsable de su regulación (¿les suena?). El crédito de la banca hongkonesa había dejado de fluir, mientras que agresivos movimientos especuladores con los tipos de cambio ponían en peligro la estabilidad monetaria de toda la zona. La situación obligó a un rescate del FMI que, si bien logró la recuperación económica del país, en el plazo inmediato se saldó con el cierre de muchos negocios y la degradación del nivel de vida de la clase media. (5)

Tan solo una década antes las calles ardían durante las marchas populares de junio de 1987, un movimiento que pretendía (y consiguió) la instauración de derechos civiles, incluyendo elecciones presidenciales libres que sacaran a Corea del Sur de su encadenamiento de dictaduras. Era la culminación de las protestas iniciadas con la llamada Masacre de Gwanju de 1980, cuyo solo nombre ya explicita las consecuencias del levantamiento contra el dictador golpista Chun Doo-hwan. A su vez, este se había aprovechado de la inestabilidad política del país tras el asesinato en los meses previos de Park Chung-hee, cabeza del régimen autoritario que había impulsado las reformas desarrollistas precedentes del despegue económico del país.

A todo esto añadamos las tensiones internacionales que arrastra Corea del Sur desde su nacimiento: con Japón, por el protectorado con que dominó la península desde 1910 hasta la IIGM, a raíz del cual aún persisten litigios en torno a asuntos como las comfort women o «mujeres de consolación» que ejercieron la prostitución para las tropas desplazadas; (6) con EE.UU., por su apoyo al dictador Park a cambio de su ayuda durante la Guerra Fría y la militarización de la región desde la Guerra de Corea —tan problemática como el mantenimiento de bases en las islas japonesas de Okinawa—; y, sobre todo, con el régimen totalitario al norte de la zona desmilitarizada del paralelo 38, respecto al cual ni siquiera la dialogante «Sunshine Policy» del ya fallecido presidente Kim Dae-jung consiguió frenar sus amenazas o sus esporádicas violaciones del armisticio.

Para hacernos una idea del impacto de semejante cóctel de reveses políticos y económicos en la conciencia colectiva podemos recurrir a Peppermint Candy (Lee Chang-dong, 2000), un descarnado itinerario psicológico a lo largo de varios flashbacks de la vida del protagonista. Las vías de tren por las que le vemos tambalearse en la primera escena actúan como metáfora de la Historia, «desplegándose sobre un paisaje de dolor personal e inscribiendo públicamente un trauma.» (7) La impotencia de los coreanos para luchar contra su pasado común explica la necesidad de exorcizarlo vía protestas populares, tan características de su efervescente sociedad civil, (8) y nos da la clave de su arraigo en un medio de expresión de masas como el cine.

Sin embargo, la memoria histórica no explica por sí sola la fuerza del cine comercial autóctono. Desde los años 60, y con diferentes medidas, los diversos gobiernos trataron de potenciar la industria con políticas activas. Es significativo cómo estas iniciativas difieren, por ejemplo, del concepto de proteccionismo cultural al que estamos acostumbrados en España. Para los que dictaban los intereses nacionales, la prioridad era integrar la producción en la estrategia de desarrollo económico del país, lo cual condujo a mediados de los 80 a la entrada de los chaebol en el negocio, y posteriormente a otros inversores alentados por la progresiva liberalización del sector. Ello propició la aparición de los primeros blockbusters coreanos, superproducciones competitivas en la región asiática capaces incluso de batir a los estrenos de Hollywood, los cuales abrirían camino a una ola cultural (Hallyu) conquistando a las audiencias de Japón y China. (9)

Un ministro de Cultura cualquiera asociaría tales exigencias de rendimiento en taquilla a una despersonalización del producto o una merma de calidad, como de hecho sucede en la industria japonesa actual. Lo mismo pensaban cineastas en los comienzos de la Nueva Ola como Park Kwang-su (A single spark [1995]) o Jang Sun-woo (A petal [1996]), adscritos a la corriente cultural minjung guardiana de las esencias de la tradición coreana, a favor de los derechos del pueblo y contraria al juego de productoras y distribuidoras. Sus sucesores, en cambio, tan autores como los primeros y aun siendo todavía testigos de la represión de la calle por los que se resistían a dejar el poder, optaron por reescribir aquellos valores tradicionales de cara al gran público, orientándolos a la masa o daejung. (10) Demostrando un concepto de cine social diametralmente opuesto al de Jia Zhang-ke, Fernando León o los hermanos Dardenne, la representación del principio de realidad continuaría siendo patrimonio del pueblo que lo sufría. Del daejung derivó la gran ola que, tras aquellas que murieron sin habernos golpeado en los 60 y los 80, acariciaría las costas de nuestra isla cinéfila desde finales de los 90. (11) Una isla que para muchos, sempiternos expertos en cine asiático incluidos, empezó con la de Kim Ki-duk.

Un momento para recordar

Nos guste o no, los azares de la distribución condicionan nuestra experiencia como espectadores y, por consiguiente, la historiografía que elaboramos a partir de ella. ¿Eran La puerta del infierno (Teinosuke Kinugasa, 1953) o Rashomon (Akira Kurosawa, 1950) representativas del cine japonés de los cincuenta? ¿Tiene algo que ver el cine de Tran Anh Hung con la realidad de Vietnam? Y ¿cómo ubicar a Kim Ki-duk en el panorama descrito en el apartado anterior?

Por supuesto, la singular personalidad del coreano invitaría a dedicar un análisis a su obra por entero, en lugar de perderse en indagaciones sobre unos condicionantes industriales que acostumbra a ignorar. (12) Para nuestro repaso es suficiente con recordar el impacto de la presentación de La isla (2000) en el festival de Venecia de ese año, cuyas agresivas imágenes revolvieron estómagos y encendieron alarmas sobre una cinematografía prácticamente desconocida para el grueso de los aficionados, más allá de los nombres de Im Kwon-taek o Kim Ki-young en ambientes de filmoteca. Lo que consiguió La isla junto con Primavera, verano, otoño, invierno... y primavera (2003), Samaritan girl (2004) y, sobre todo, Hierro 3 (2004), fue un efecto “mirilla” sobre el contexto fílmico del que emanaron: su poética rotunda, su estética al borde del estallido expresionista y una violencia que cohesionaba a los personajes con su entorno sugerían un territorio virgen a explorar. No sabemos si directores como Hong Sang-soo o el citado Lee Chang-dong hubieran provocado un shock parecido de haber gozado del mismo apoyo en los circuitos de comercialización; a diferencia de Kim, quizá les hubiera faltado la ingenuidad que aún se detecta en Bailar en la oscuridad (Lars von Trier) o Magnolia (P.T. Anderson), ganadoras respectivas en Cannes y Berlín el año de estreno de La isla. (13)

La escasa representatividad de Kim Ki-duk, al contrario de lo que pudiera pensarse, nos es útil en tanto lo poco que comparte con el resto señala el punto de partida de nuestro viaje: la idiosincrasia audiovisual de la industria surcoreana. En su cine, como en la mayoría de producciones de gran presupuesto, se observa una cuidada estética a contracorriente de las nuevas texturas digitales, por no hablar del impecable diseño de sonido y la precisión en los encuadres; primer punto de contacto, a su vez, con la abandonada década de los 90. Artistas nacidos del underground como Kim In-sik aprovechan mayores presupuestos para acometer diseños de producción muy elaborados (Hypnotized, 2006), como si la sociedad coreana estuviera más necesitada de arquitecturas que de retratos. El arrebato jeunetiano de Soy un cyborg (Park Chan-wook, 2006) es un ejemplo aún más claro de estética subordinada a la identidad, donde la primera crea un espacio donde hacer creíble la segunda.

La fascinante Resurrection of the Little Match Girl (Jang Sun-woo, 2002) lleva dicho conflicto entre identidad y libertad hasta los terrenos del cine mainstream hiperdiscursivo, radicado en la otra punta de la constelación que tratamos de acotar. El demoledor fracaso en taquilla de la película más cara hasta entonces de la industria da una idea del extremo al que llega en la visualización del problema, en coherencia con su desnuda —en todos los sentidos— Mentiras, presentada tres años antes en el festival de Venecia. Ambas hacen una apuesta tan bella como suicida por una narrativa posmoderna que englobe ambos términos del dilema, y que en el caso de Resurrection... da lugar a dos finales posibles que amenazan con desbordar el marco de ciencia ficción del relato; de esta forma, el estatus de figura icónica que alcanza la cerillera puede entenderse como un canto al libre albedrío dentro de un contexto de negación tragicómica del mismo.

Este ímpetu de rebelión contra el entorno es otra de las constantes del periodo, desde la básica Die Bad (Ryu Seung-wan, 2000), un drama juvenil con frustrada vocación de actioner redimido por un crudo y desasosegante final —se echará en falta en su insulsa City of violence (2006)—, hasta la trilogía de la venganza de de Park Chan-wook popularizada por Oldboy (2003). Park añade a la veta expresionista que habíamos observado en Kim Ki-duk la influencia del manga japonés, que sabe explotar en el maniqueísmo de sus guiones y en sus espectaculares set-pieces. No es un rasgo exclusivo de su cine, ya que hasta cintas inofensivas como Dasepo naughty girls (E J-yong, 2006) cuentan con alardes de estilo puntuales que tratan de transmitir una liberación de los personajes (en este caso mediante una sensual danza). Bong Joon-ho, en cambio, aporta en Barking dogs never bite (2000) una mordiente irónica que desplaza el foco desde los sentimientos del individuo al ambiente que le reprime, tendencia que Won Shin-yeon expresará en su vertiente más sádica en A bloody aria (2006). Por último a este respecto, probablemente el trabajo más equilibrado de la época, a la par que emotivo, sea Save the Green Planet! (Jang Jun-hwan, 2003), una parábola sobre cómo la interpretación consensuada de la Historia condena a las personas de por vida. La tragedia tamiza su adscripción multigenérica —¿es ciencia ficción, comedia, drama, terror...?—, llamando tanto a las lágrimas como a la autocrítica por la acción u omisión que permite la aniquilación sistemática de espíritus libres.

Crítica y público hemos aplaudido esa mezcla de géneros tan extendida, reconociendo una audacia expositiva poco común en filmes comerciales. Ahora bien, si en lugar de quedarnos en la excentricidad comparamos esta tendencia con la del cine norteamericano de los 2000, veremos que donde Hollywood ha optado por la revisión de temáticas a la baja —dando lugar al torture porn, a la Nueva Comedia Americana o al trash-peplum—, los cineastas surcoreanos las han utilizado para derruir la ficción y, por tanto, el sustrato real del que se nutre. Los éxitos de Bong Joon-ho Memories of Murder (2003) y The Host (2006) cartografiaban el estado de la nación atendiendo a los registros cómicos de los poderes involucrados en la caza de un asesino y un monstruo, respectivamente, subrayando además la condición de víctima de un pueblo llano representado en sufridos secundarios. También el thriller Public Enemy (Kang Woo-suk, 2002) participa del humor para propinar una bofetada a la institución policial, sin perjuicio de la continua violencia verbal y física que lamina el ideal confuciano de trabajo en grupo, reemplazado por una moral más auténtica basada en la propia experiencia vital. Asimismo existen ejemplos de que la batidora de géneros no siempre funciona, normalmente debido a la prevalencia formal de unos sobre otros. Baste mencionar la falsa buddy movie Nowhere to hide (Lee Myung-se, 1999), la cual nos deja una influyente estética de acción hipertrofiada —los hermanos Wachowski reeditarían con desparpajo su espectacular clímax en Matrix Revolutions (2003)— que a su vez eclipsa diversos apuntes en torno a los submundos policial y criminal.

Aunque estas películas sugieran un trasfondo contestatario relativo a cuestiones políticas, otras afrontan el desarme y posterior reconstrucción ad hoc de roles e instituciones tradicionales. Por aclamación popular se llevaría la palma My sassy girl (Kwak Jae-yong, 2001) y su instrumentalización de la figura del geek como artefacto para la liberación de la mujer; no obstante, puestos a ser gamberros, Sex is zero (Youn Je-gyun, 2002) lleva hasta su quiebro dramático la comedia de instituto modelada en American Pie (Paul Weitz, 1999), dejando sin alternativa el desenlace conservador. Y poco queda que conservar en A good lawyer’s wife (2003) después de que Im Sang-soo remueva los cimientos de la familia patriarcal vía adulterio con escalada trágica; en la misma línea, los personajes de Sweet sex and love (Bong Man-dae, 2003) parecen comenzar su relación por el «follar» con que concluía Nicole Kidman en Eyes Wide Shut (Stanley Kubrick, 1999), sin que en la hora y media restante encuentren nada que merezca la pena añadir. Por otra parte, saliendo del ámbito de la pareja, comedias como Attack the gas station! (Kim Sang-jin, 1999) ilustran la permeabilidad en el cine coreano de jugosos estereotipos que conforman un fresco social.

Nuestro itinerario va revelando un potente panorama ficcional capaz de gestionar una realidad explosiva, en contraste con el estado de subordinación del cine americano del periodo. El paralelismo queda expuesto entre la relectura de los directores coreanos de los traumas nacionales y la temática patriótica eastwoodiana a la que aludíamos al comienzo. La versión de Im Sang-soo sobre el asesinato del dictador Park The President’s Last Bang (2005) molestó más al arropar los hechos con un tratamiento de thriller político que cualquier alegato vociferante. La censura en los juzgados amputó 4 minutos de metraje documental para que el público no confundiera los hechos con la ficción (sic); lo cierto es que la segunda se basta para dejar a los primeros en un incómodo espacio de reflexión acerca de grandes y pequeñas figuras históricas, algo que Eastwood no consigue en J. Edgar (2011) ni en Invictus (2009). (14)

No menos atrevimiento requiere abordar el conflicto entre las dos Coreas —técnicamente aún en guerra, recordemos. Como Banderas de nuestros padres (2006), el drama bélico Taegukgi (2004) adopta la estética de Salvar al soldado Ryan (1998), lo que no por constituir un estándar se justifica de acuerdo al mensaje que ambas pretenden, más crítica que la de la cinta de Spielberg. Sin embargo, mientras que Eastwood se pierde en divagaciones a través de prolijos flashbacks, Kang Je-gyu encauza el relato en un contundente último tramo reivindicativo, mostrando cómo la Historia masacra a sus héroes pasándoles por encima; una idea similar a la que anima la más violenta Silmido (Kang Woo-suk, 2003), en la que una suerte de doce del patíbulo son brutalmente forzados a infiltrarse en Pyongyang y derribar al régimen norcoreano. Silmido adolece de un enfoque al borde de la esquizofrenia, entre el tono épico de fanfarrias y el horror de un Estado victimario, lo que no impidió (o favoreció) una gran recaudación.

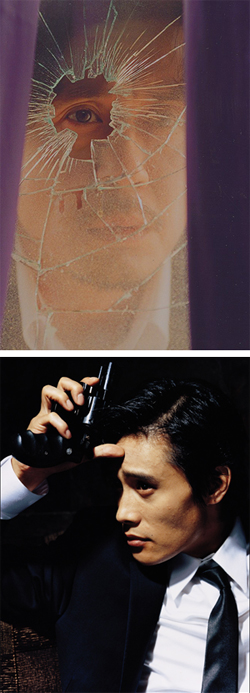

A pesar del caro y ambicioso planteamiento de Taegukgi, el público coreano valoró mejor la anterior obra de Kang Je-kyu, Shiri (1999), que en su momento superó el récord nacional de taquilla que ostentaba Titanic. Este thriller romántico de espías debió de calar hondo en pleno arranque de la Sunshine Policy al reformular el enfrentamiento entre las dos Coreas como un problema interno de conciencia, por mor de la dialéctica entre atentados terroristas y el perfil emocional de sus autores. Un artefacto de guion comparable al de la fallida Double agent (Kim Hyun-jeong, 2003) y al de Joint Security Area (Park Chan-wook, 2000), que confirmarían esa percepción favorable a la reunificación. Park la refuerza renunciando a la realpolitik y asentando el relato en un pathos de miedo e ilusión, sirviéndose nuevamente del énfasis estético del que hablábamos más arriba.

Hasta ahora hemos recapitulado las temáticas de mayor calado de la Nueva Ola; a partir de aquí, nichos problemáticos como el de las producciones de terror nos permitirán alcanzar sus postulados ficcionales más profundos. Recordemos que el género experimentó en la pasada década un revival de aquellos salvajes años setenta, gracias a que directores como Rob Zombie, Alexandre Aja o Greg McLean se inspiraron en sus clásicos para describir los horrores del presente con la mayor explicitud; pues bien, la búsqueda de lo real en el cine surcoreano se tradujo en todo lo contrario, una estilización orientada hacia el drama. Los filmes que consiguen superar las modas derivativas de los 90, en las que caen Tell me something (Chang Yoon-hyun, 1999) y H (Lee Jong-hyuk, 2002), por ejemplo, subordinan las claves del género a un desarrollo de personajes complejo y en ocasiones farragoso. Con diferentes resultados, es el caso de Sorum (Yoon Jong-chan, 2002) —terror kármico de reminiscencia tailandesa sobre familias desestructuradas—, The uninvited (Lee Su-yeon, 2003) —un cuadro psicológico plagado de truculencias lynchianas— o Memento Mori (Kim Tae-yong y Min Kyu-dong, 1999), la imponente segunda parte de la saga de fantasmas de instituto Whispering corridors, que pese a sus imperfecciones rinde justicia poética a todo adolescente que haya perdido alguna vez la ilusión por vivir. Hasta los más equilibrados trabajos de la filmografía de Kim Jee-woon reflejan una sensibilidad parecida, con la desprejuiciada comedia vampírica Coming out (2001) y Dos hermanas (2003), un elemental drama psicológico oculto tras los recovecos de una mente herida.

Según vamos llegando al final de nuestro recorrido, va trascendiendo el papel nuclear del drama y sus tropos en la ficción coreana, articulando todo género desde dentro. Aun soslayando los extremos autorales de Hong Sang-soo y sus refracciones de una misma historia, o de Lee Chang-dong y el universo de condenados que se inicia con Green Fish (1997) y culmina en su obra maestra Secret sunshine (2007), los filmes en márgenes abiertamente comerciales operan con una sofisticación narrativa que solo puede corresponder a una gran madurez de cineastas y espectadores. De entre ellos, Navidad en agosto (1998) ha devenido canónico por su renovación de los postulados del melodrama clásico. Mientras que este se apoyaba en giros inesperados para desatar las emociones, el director Hur Jin-ho construye una expresión cotidiana del sufrimiento y las pequeñas dichas que lo puntúan. (15) Un falso bajo perfil también adoptado por Happy end (Jung Ji-woo, 1999), que mantiene la tensión dramática valiéndose casi exclusivamente del montaje y la interpretación de Choi Min-shik de un cornudo kubrickiano, contenida cuando el espectador desearía un estallido liberador o, al menos, que la promesa del título se cumpliera cuanto antes. Por su parte, Failan (Song Hye-sung, 2001) debe al reputado actor la verosimilitud de los sentimientos desacompasados de los protagonistas, para los cuales el destino no tuerce la realidad, sino que la suplanta desde el comienzo; la molesta banda sonora y algún otro recurso fácil para provocar la lágrima quizá hablen de la inseguridad de Song, pero ante todo de la autonomía de otros méritos de la propuesta. Aunque muchos críticos no estarán de acuerdo conmigo, la fuerza del drama mainstream relativiza hitos de la escena indie tan ensalzados como Take care of my cat (Jeong Jae-eun, 2001) o el cine de Park Ki-yong, que como el primer Im Sang-soo (Tears [2000]) o Jang Sun-woo (Timeless Bottomless Bad Movie [1997]) ocupan un lugar privilegiado en la historiografía. Curiosamente, estos títulos comparten más rasgos con sus contrapartidas Sundance que los anteriores con Dioses y monstruos (Bill Condon, 1998), Closer (Mike Nichols, 2004) o los dramas deluxe de Lasse Hallström, suficientes comparaciones para constatar el diferente peso y solidez del género en una y otra cinematografía si nos referimos a aquellos años.

Para ser honesto con los lectores de Détour, el tema del cine independiente merecería un estudio aparte que se aleja del propósito de este artículo. Como tantos otros de esta publicación, este nació de la necesidad de rastrear una emoción concreta, provocada por una película concreta. Porque A moment to remember (John H. Lee, 2004) no pasaría muchos filtros críticos por su tramposo guion, su tono engolado y su superficialidad conceptual, cualidades que observamos en cualquier telefilm de sobremesa; sin embargo, repasar sus escenas es liberarse una y otra vez del juicio que a uno le atenaza, dejar a las lágrimas irrumpir en lo cotidiano.

Perfecto ejemplo de director transnacional formado en EE.UU., como puede intuirse por su nombre americanizado (el coreano es Lee Jae-han), su asimilación de las pulsiones internas del cine de su país natal, como las he tratado de resumir a lo largo del texto, explica el tremendo éxito de A moment to remember en Corea y los demás países de la región. Se trata del melodrama comercial llevado al extremo, con una fe absoluta en su dramática premisa —sin dar detalles, un romance condenado a una trágica extinción— que le permite llevar al espectador a la catarsis emocional que espera desde que compró la entrada. Los personajes interpretados por Jung Woo-son y Son Ye-jin son el conejo blanco a seguir hasta el foco de pasiones que debiera ser todo blockbuster y que, en suma, representa la Nueva Ola coreana. Un cine sin complejos obsesionado con el amor y la memoria, en torno a los cuales crea sus propias estructuras, deconstruye subgéneros y alza el vuelo con estética del sacrificio, tan consciente de las miserias de este mundo como de las ilusiones que lo animan.

En definitiva, la mirada que nos ha faltado para contemplar las ruinas de la Historia y atrevernos a continuarla. La alternativa es vagar por el mundo como fantasmas motorizados.

| Twittear |

|

|

|

(1) Por motivos de concisión a lo largo del texto solo indicaremos el título internacional de las películas, excepto cuando se hayan estrenado con otro diferente en España, en cuyo caso figurará éste.

(2) Si se me disculpa la autocita, el lector encontrará la argumentación más desarrollada en Hollywood y el efecto Obama: bocados de irrealidad, publicado en el número uno de Détour.

(3) Aunque acudan a la mente películas intimistas de autor, esta característica la hallamos también en las producciones comerciales de la hongkonesa Milkyway, nacidas de la pasión cinéfila más que de la ósmosis entre la mirada y el entorno del cineasta.

(4) CUETO, Roberto. 2004. «Un nuevo cine para una nueva realidad». En: ELENA, Alberto. 2004. Seul Express 97-04: La renovación del cine coreano. T&B Editores. Madrid.

(5) KIM, Kihwan. 2006. «The 1997-98 Korean Financial Crisis: Causes, Policy Response and Lessons». Presentación del seminario Crisis Prevention in Emerging Markets. Organizado por el FMI y el Gobierno de Singapur. Singapur.

(6) El punto de vista de estas mujeres fue recogido por la cineasta Byun Young-joo en la trilogía documental iniciada con The murmuring (Najeun Moksori, 1995).

(7) HYE, Seung Cheung y DIFFRIENT, David Scott. «Forgetting to Remember, Remembering to Forget». En: GATEWARD, Frances. 2007. Seoul Searching: Culture and Identity in Contemporary Korean Cinema. State University of New York Press. Albany. pág. 128.

(8) Ver BREEN, Michael. «Korea’s Protest Culture». En Invest Korea Journal. Noviembre-Diciembre 2004. Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA).

(9) SALMON, Andrew llega a categorizar esta ola como «soft power» a tenor de su incidencia política y social en los países vecinos. Ver «New wave of pop culture redefines Korea». 2010. Hancinema.net

(10) CHOI, Junhee. The South Korean Film Renaissance. 2010. Wesleyan University Press. Middletown, Connecticut. pág. 39.

(11) Y que, como otros autores, acotaremos hasta el año 2007, a partir del cual se abre una crisis en la industria y se aprecia el agotamiento de algunas constantes descritas en este artículo.

(12) Según su propia confesión en el documental Arirang (2011), vive más pendiente de la recepción en festivales europeos y otros canales de distribución para autores internacionales.

(13) No obstante, como medida de la huella que Hong Sang-soo ha dejado en la cinefilia recomiendo el texto de Pablo García Canga en el número dos de Détour «Salir de esta (4 citas para Hong Sang-soo)».

(14) El especialista en cine coreano Jung Ji-youn alude a la necesidad (y la dificultad) de matar simbólicamente a Park, a fin de acabar con el mito que la extrema derecha había creado en torno a su persona como reacción a la crisis económica de 1997. MOONYUNG, Huh y JI-YOUN, Jung. Im Sang-soo. 2008. Korean Film Council. Seúl. Citado por Marc Raymond.

(15) Desarrollado en PAQUET, Darcy. «Christmas in August and Korean Melodrama». En: GATEWARD, Frances. Op.cit.